切符切り

ボクが上京した1984年当時は、まだJRグループが存在せず「国鉄」の時代でした。

国鉄が分割民営化されて「JR」が誕生したのが1987(昭和62年)年4月1日のことですから、3年ほどボクは東京で国鉄にお世話になったことになります。

国鉄の電車、すなわち「国電(こくでん)」に乗っていたわけですね。

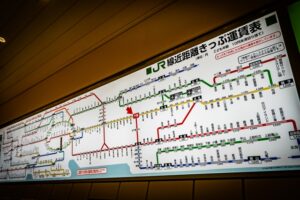

当時から東京では、国鉄をはじめ地下鉄各線が都内をくまなく駆け巡っていましたから、路線を識別するに、例えば地下鉄だったら「丸の内線」とか「銀座線」と呼び、国鉄路線を走る電車を略して「国電(こくでん)」と呼ぶのが一般的でした。

これが国鉄ではなくなることから、変わる略称として、JR東日本では「E電(いーでん)」という呼び名を普及させようとしたんです。

EはイーストのEということでしたが、これが一向に馴染まず、今では普通に「JR」に落ち着いているというわけですね。

さて、地方に住んでいると、東京のような通常の交通機関としての電車の利用は、一部の通勤通学者を除いてほとんどなく、多くの人が車を利用しています。

それだけに、東京では外出するたびに毎回電車に乗ることが新鮮な出来事でもありました。

そして人の多さにも面食らいましたが、中でも改札口での切符切りの駅員さんの姿が面白く見えたものです。

以前は電車に乗る際、まず乗車区間と運賃を確かめて、次に切符を自販機で買って、そして購入した切符を改札口で駅員さんに見せて、ハサミを入れてもらって(切符に切り込みを入れる)、構内への入場を許される、という流れでした。

スイカや自動改札が常識となった今では目にすることができませんからね。

その改札でのハサミさばきが何とも職人技のように見えていたんです。

特にラッシュ時間には人が折り重なるように入ってきますから駅員さんは大変です。

差し出される切符に次々とハサミを入れていくわけで、今となっては想像を絶しますね。

当たり前ですが改札口ごとに切符切りの駅員さんが一人づつ並んで立っていた様子も、今となっては考えられないです。

そして人がいない時でさえ、無意識のうちにハサミをカチカチとリズミカルに鳴らしている姿は、もはや職人病に思えてしまうほどでした。

何だか随分と昔のことに思えてしまいますが、時代は見る見るうちに進んでいるってことです。

ハサミ改札がやがて切符投入式の自動改札に変わると、今度はICカードの普及やらタッチ式やら、さらには顔認証やチケットレスなどと、次から次へと新しいシステムが創られています。

人間の成せる技は、身体よりも脳へと移行してしまっているのでしょうかね。

押し屋とラッシュアワー

地方都市では、東京の通勤ラッシュほどの凄まじい混雑はおよそ目にすることのないものです。

東京に憧れていたボクの覚悟は出来ていましたので、その息苦しさと身動きできない状況を初めて経験したときでさえ、ある意味「東京らしさ」を楽しめた気がしたものです。

とは言え、さすがにもう乗れないだろうという状況の中で、乗ろうとする人を電車に無理やり押し込むのには驚きましたね。

「押し屋」と呼ばれるそうですが、自力で乗り込めない客を後ろから押し込んであげる係のような人のことです。

反対に、ドアが閉まらない状況を諦めたとき、ホームに引っ張り降ろす人を「剝がし屋」と言うんだそうですね。

東京ならではの”電車文化”、と言ったところでしょうか。

ラッシュアワーは相変わらず健在ですが、このところホームドアが設置されたホームも増えましたから、電車とホームの狭間でのせめぎ合いも少しは安全になったと言えるのかもしれません。

ホームと言えば、売店のキオスクもイメージしてしまいます。

今ではほとんどの店舗が無人化されているようです。

昭和の時代は、多くのサラリーマンたちが新聞や缶コーヒーをおばちゃんやおねえさんから買ってましたっけ。

キャッシュレス決済が当たり前の世の中ですから、無人化もなるほど納得です。

思えば店員さんのスピーディな客さばきも見事なものでしたね。

そしてキオスクの傍らには、公衆電話も置いてあったような気がします。

気づけばいつの間にか消えてしまっているものってあるんですよね。

ホームには立ち食いそば屋もありました。

今でも品川駅などいくつかのホームには現存していますが、地方の駅ではほとんど見ません。

多くは改札の外、コンコースや駅ビル内に店舗があるように思います。

駅のホームで風を感じながら食べる立ち食いそばは、旅先での地方路線などでは特に、旅情と相まって一味違っておいしく感じられたのを思い出します。

食べ物関連では、駅弁がホームで立ち売りされる様子も日本ならではの文化ですね。

スマホと文庫本

電車の中に目を転じてみましょう。

様々な人間模様があるのは今も昔もきっと変わらないはずです。

大きく変わったのは、やはりスマホの類の登場でしょうか。

昔は多くの人が文庫本や新聞、雑誌などを読んでいました。

ウォークマンなどのポータブルオーディオだってありましたから、イヤホンの人もいましたね。

今は似て非なるもの、本や新聞を紙で読んでいる人はまず見ません。

スマホの画面に釘付けの人や、目を閉じてイヤホンからの音に聞き入っている人がほとんどです。

だから何というわけではないんです。

でもなぜか座席にズラリと並んで同じようにスマホを操る姿が、何とも異様な光景に見えてしまうんです。

本や新聞はページを捲りますし、スマホだって手でスクロールしますよね。

同じ動作があるはずなんですが、何かが違って見えるんです。

動作そのものより、人間の表情や質が変化したからなのかな、なんて思ってみたりもします。

強いて言うなら、些細なことですが新聞や本の持ち方や捲り方には個性があったのかもしれません。

スマホ操作は至って画一的なのでしょうか。

没個性に見えて、群衆に埋もれてしまっているというか、一体化しているんですよね。

何も悪いことではないですし、今の世の中では普通のことです。

ただ、日々の世の中が革新的に変わっていくのを見るにつけ、何かと不安を感じてしまうこともあるんですよね。

地下鉄の路線はますます拡張の一途ですし、リニアの時代ももうすぐそこです。

便利さの恩恵にあずかる一方で、譲れない人間の本質もあるはずだと思うんですが、果たしてそれが何なのかはわかりません。

ただ何となく、今回は駅周辺の風景に目を向けた中で、そんなことを感じてしまったボクでした。